Художники и атлеты на первый взгляд могут показаться противоположными фигурами, но история искусства XX века доказывает, что их миры переплетаются гораздо сильнее, чем кажется. Изучив их влияние друг на друга, мы, кажется, нашли важную точку пересечения: и те, и другие не могут добиться выдающихся результатов без вдохновения и самодисциплины.

XX век стал свидетелем значительных изменений в мире искусства, и спорт сыграл в этом процессе немаловажную роль. Взаимодействие этих сфер открыло новые горизонты для самовыражения, позволяя художникам, режиссерам и музыкантам исследовать человеческое тело и эмоциональную выразительность. Движение, энергия, ритм — все это веками вдохновляло творцов, а спортсмены, сами того не замечая, становились объектами эстетического восхищения.

Спорт и искусство еще в начале XIX века вступают в особый диалог, отражая стремительные изменения в обществе. В этот период соревнования перестают быть лишь развлечением аристократов, а становятся мощным социальным и культурным феноменом. Художники, вдохновленные динамикой современной жизни, ищут новые способы запечатлеть движение — будь то скачки у Жерико или прыжки с шестом на хронофотографиях Этьенна-Жюля Маре.

С развитием массовой культуры и пропаганды спорт превращается в инструмент формирования коллективной идентичности. В Советском Союзе он становится частью новой эстетики: плакаты, фотографии и живопись создают образ сильного, энергичного человека, готового к строительству будущего. В Италии и Германии спорт также был включен в систему визуальной риторики. Его главной задачей стало прославление новых ценностей — силы, порядка и национального единства. Символично, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине состязания развернулись не только на стадионах, но и в залах — художники, архитекторы и писатели боролись за медали наравне со спортсменами. Этот период стал поворотным: спорт больше не просто мотив в искусстве, но активный участник культурного процесса. Он диктует новые художественные формы, становится частью официальных идеологий и меняет представления о теле, движении и границах человеческих возможностей.

В послевоенный период искусство не только следовало за изменениями в социально-культурной среде, но и становилось зеркалом этих трансформаций. В то же время спорт, с его возросшей коммерциализацией и популярностью, приобретал все более важное место в общественном сознании, становясь не просто физической активностью, но и культурным феноменом, который активно влиял на искусство. Взаимопроникновение искусства и спорта продолжилось и в XXI веке.

Постимпрессиозм

Постимпрессионисты стремились передать не только впечатление от увиденного, но и само движение — ритмичное, напряженное, захватывающее. Мир вокруг становился все быстрее: индустриализация, урбанизация, появление новых скоростей меняли восприятие реальности, и художники искали способы уловить эту динамику. Их нельзя назвать первыми живописцами спорта, но они интуитивно чувствовали, что движение — это не просто механическое действие, а выражение внутренней энергии. Будь то вихрь танца у Матисса или напряженные мазки Ван Гога, их работы показывают, как тело и пространство взаимодействуют в новом, стремительном ритме времени.

В «Танце» (1910) Анри Матисс обращается к движению как к универсальному языку эмоций. Хотя картина не изображает спорт в привычном смысле, она тесно связана с тем, как в постимпрессионизме осмысляли движение, тело и пространство. Для Матисса танец — это не просто жанровая сцена, а метафора первобытной энергии, близкой и спортивному действу: ритмика фигур, их напряженные жесты, ощущение вращения в едином порыве создают эффект мощного движения, полного экспрессии и свободы (достаточно вспомнить изображения спортсменов на античных амфорах).

Вдохновленные открытием фотографии и новых визуальных техник, художники перестали стремиться к фиксированию реальности, как это делали их предшественники. Они искали способы передать внутреннее ощущение момента. В этом смысле Матисс работал с движением не как с физическим процессом, а как с чувственным, почти ритуальным актом. В «Танце» цвет и форма служат этому же принципу: локальные плоскости, простые контуры и насыщенный красный цвет тел создают ощущение напряженности и ритма, будто перед нами не просто изображение, а сама энергия движения. В этом смысле Матисс приближается к пониманию спорта не как состязания, а как первобытного ритма жизни — тела в его чистой пластике и гармонии.

Футуризм

Футуризм, возникший в Италии в начале XX века, стал одним из первых художественных течений, которое активно исследовало спорт. Его представители — скульптор Умберто Боччони и художник Джакомо Балла — искали способы визуализировать скорость, устремление в будущее. Боччони в своих работах, таких как «Динамизм футболиста» (1913), пытается передать след движения, его траекторию, как если бы мы видели сразу несколько фаз одного действия. Контуры размыты, форсы накладываются друг на друга, создавая эффект вихря. Джакомо Балла, в свою очередь, создал картину «Динамика собаки на поводке» (1912), в которой он использует размытые линии и повторяющиеся формы, чтобы передать движение собаки и ее хозяина. Эти произведения не только подчеркивают физическую активность, но и демонстрируют стремление футуристов к исследованию времени и пространства. Спорт был для них не только зрелищем, но и подходящей метафорой современного мира: ускоряющегося, механистического, наполненного силой и все ускоряющимся ритмом.

Экспрессионизм

Авангардное искусство начала XX века, особенно немецкий экспрессионизм, осмысляло спорт не просто как физическую активность, а как мощный символ эпохи — напряженной, противоречивой, полной внутренних конфликтов. В отличие от футуристов, воспевавших скорость и технический прогресс, экспрессионисты видели в движении не столько торжество силы, сколько драму человеческого существования, борьбу тела и духа.

Один из ключевых примеров — работы Эрнста Людвига Кирхнера, участника группы «Мост». Его «Купальщики в Морицбурге» (1909–1910) — это не просто сцена отдыха, а напряженное столкновение фигур и пространства. Угловатые, вытянутые тела пловцов напоминают деревянные скульптуры примитивных культур, которые вдохновляли экспрессионистов. Здесь нет грациозности академической живописи — есть резкость, ломкость форм, подчеркивающая ощущение неустойчивости и тревоги.

Спорт в немецком экспрессионизме часто ассоциируется с преодолением — не только физических, но и психологических границ. В литографиях Макса Пехштейна с изображением борцов или акробатов динамика линий передает напряжение предельного усилия. Эти сцены напоминают не столько спортивные состязания, сколько ритуальные действия — борьбу не только с соперником, но и с самим собой.

Позднее, в 1920-х, интерес к спорту в немецком искусстве приобретает иной оттенок. В работах Георга Гросса или Отто Дикса спорт становится элементом сатиры, частью механизированного, обезличенного общества. В этом контексте тело уже не идеал, а объект отчуждения, нечто, подчиненное массовой культуре и государственной пропаганде.

Русский авангард

В 1920-е годы спорт в Советском Союзе становится не просто физической активностью, а символом новой эпохи — энергии коллективного труда, динамики индустриализации, героизма тела. Художники, вдохновленные конструктивизмом, футуризмом и фотографией, создают образы спортсменов как идеальных героев революции: сильных, собранных, устремленных в будущее.

Один из самых ярких примеров обращения к спорту — агитационный плакат. Александр Родченко и братья Стенберг создают выразительный, лаконичный визуальный язык, в котором спорт превращается в ритмическую композицию линий, диагоналей и динамических силуэтов. Не менее важную роль в этом процессе сыграли работы Густава Клуциса, чьи фотомонтажи объединяют физическую культуру, труд и технологический прогресс в единую визуальную систему. В 1928 году он создал серию из 9 почтовых открыток, выпущенных к Всесоюзной Спартакиаде в Москве. Они были выполнены в технике цветного фотомонтажа и посвящены разным видам спорта.

Конструктивисты активно экспериментируют и с фотографией: Эль Лисицкий в серии «Фотомонтажи» передает стремительность движения, используя многослойность кадров, а Родченко в снимках парадов физкультурников показывает ритм и геометрию коллективного спорта.

Один из самых ярких представителей советского искусства, чей взгляд на спорт стал важной частью художественного языка эпохи, — Александр Дейнека. В его работах спорт не просто отображался как физическая активность, но и становился метафорой новой социалистической реальности, где тело и дух сливались в едином порыве. Особенно ярко это видно в его работе «Футбол», где игроки изображены в момент полнейшей самоотдачи. Дейнека мастерски использовал яркие цвета и четкие контуры, чтобы передать не только физическую мощь, но и идеологическую нагрузку: спорт в его картинах — это не просто состязание, а символ здорового общества, основанного на принципах коллективизма и труда.

В своей более поздней работе «Эстафета» (1950) он изображает спорт как воплощение советских идеалов. В этом произведении запечатлен момент передачи эстафетной палочки — символа динамики и коллективной силы. Сюжет картины отражает не просто спортивное событие, а глубокую метафору: эстафета здесь становится образом преемственности поколений, связи прошлого и будущего. Дейнека передает напряжение и устремленность спортсменов, их тела в момент действия выражают не только физическую мощь, но и внутреннюю силу. В картине органично переплетаются символика физической активности и социальной значимости спорта, становящегося основой советской идеологии, особенно важной для консолидации общества в послевоенный период.

Послевоенное искусство

После Второй мировой войны искусство и спорт вступили в новый этап взаимодействия, на котором они стали не только символами восстановления и прогресса, но и выражением изменившихся социальных и культурных реалий. Спортивные образы начали активно входить в художественные практики, а само понятие «движения» приобретало новые формы и смысловые оттенки. Этот период стал временем, когда искусство и спорт начали рассматриваться как важные аспекты современного мира, отражающие не только физическую активность, но и стремление к идеалам свободы, силы и трансформации.

Одним из ярких представителей послевоенного искусства, который обратился к спортивной тематике, стал швейцарский скульптор Альберто Джакометти. Его работы, создававшиеся в 1940-1950-е годы, активно используют образ движения, в том числе через спортивные мотивы. Несмотря на то, что Джакометти не был напрямую связан с изображением спортсменов, его скульптуры, такие как «Шагающий человек» (1951), во многом напоминают фигуры атлетов в их динамике. Эта работа не просто иллюстрирует физическую активность, а отражает глубинное стремление к преодолению пространства и времени. Человек в его скульптурах будто растворяется в движении, становясь частью более широкого, бесконечного процесса.

Абстракционизм оставался одним из наиболее влиятельных направлений в искусстве 1950-х годов. Художники, такие как Джексон Поллок и Виллем де Кунинг, в своих работах также обращались к идее движения, и многие из них использовали спорт как метафору для выражения динамики и энергии. Поллок, например, своими методами капельной живописи (дриппинг) и активной физической работы с холстом переносил экспрессию спортивного действия на холст. Здесь важно отметить, что их работы можно воспринимать как попытку передать суть спортивных движений — стремление к победе, ускорение, борьбу, как в настоящем спортивном поединке.

Поп-арт

Энди Уорхол, один из самых известных представителей поп-арта, создал серию работ, посвященных спорту, включая изображения знаменитых атлетов, таких как Мухаммед Али. Уорхол использует яркие цвета и повторяющиеся формы, чтобы подчеркнуть общественное восприятие атлетов как икон, подчеркивая их влияние на культуру и ценности. Он акцентирует внимание на превращении спортсменов в «объекты потребления», затрагивая тему культа личности и образа «звезды» как товарного знака. Его работы — это не просто изображения спортивных достижений, но и своеобразная рефлексия над тем, как массовая культура использует и трансформирует человеческие образы для своих целей.

Кроме того, в шелкографиях, посвященных Олимпийским играм, Уорхол создает яркие, экспрессивные изображения, где динамика и энергия спортивных событий переплетаются с репродуктивной техникой тиражирования, что придает произведениям не только декоративное, но и концептуальное значение. Эти работы служат не только отражением спортивной эстетики, но и критикой коммерциализации Олимпийского движения, превращающего мероприятие в зрелище и товар для массового потребителя. В этом контексте художник не только демонстрирует достижения атлетов, но и ставит вопрос о том, как спорт становится частью глобальной индустрии, диктующей нормы и идеалы.

Современное искусство

Сегодня искусство само становится мощным инструментом для расширения границ человеческого тела и самовыражения. В этом контексте спорт перестает быть просто темой для изображения, он становится средством для эксперимента с нашими физическими и культурными границами, исследованием внутренней и внешней динамики.

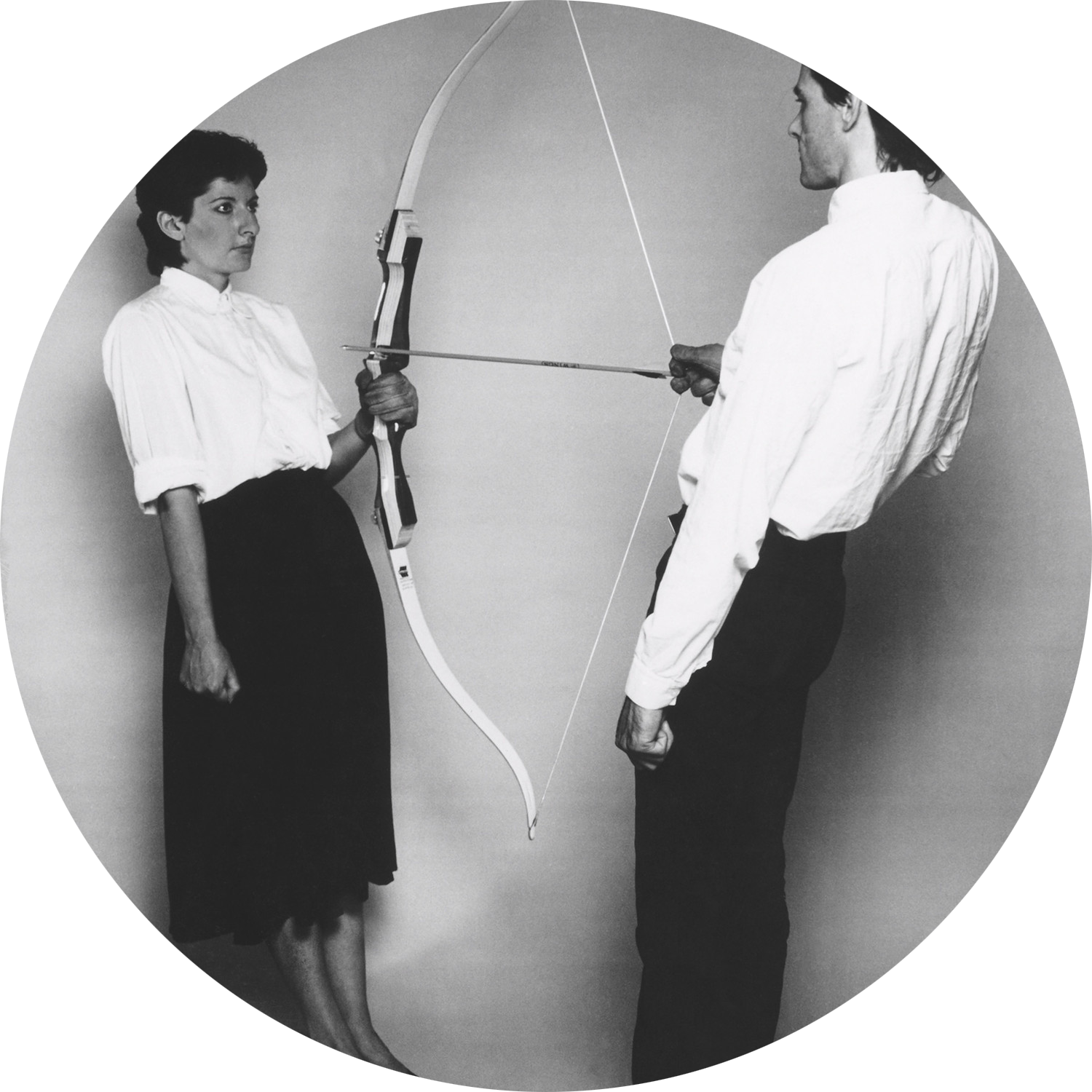

Так, Марина Абрамович в своих перформансах активно исследует границы человеческого тела, часто ставя его под физическое и эмоциональное напряжение. В работе «Энергия покоя» (1980) она и ее партнер, художник Улай, в буквальном смысле использовали свои тела как часть перформанса, где они удерживали натянутый лук, направленный на сердце художницы. Здесь спорт и искусство создавали единое целое, подчеркивая не только физическое напряжение, но и глубокие психологические и философские вопросы о границах человеческого тела, боли и восприятия. Перформанс подчеркивает, как движение и сила становятся средствами для исследования внутренней борьбы и сопротивления.

В свою очередь, Мэттью Барни, один из наиболее ярких представителей современного искусства, использует спортивную тематику как часть своих масштабных перформансов и инсталляций. Его проект Cremaster (1999) включает в себя элементы, где спорт и физические нагрузки служат метафорами для развития человеческой природы и ее эволюции. В одном из эпизодов художник превращает тренировочный процесс в абстрактную и мистическую практику, где гантели и штанги становятся не просто спортивным оборудованием, но и элементами сложных ритуалов, символизирующих преодоление и трансформацию. Барни использует спорт как способ исследовать философские и культурные вопросы, превращая физическую активность в метафору для концептуальных поисков.

В инсталляции Short Story (2020) дуэта Эльмгрин и Драгсет исследуется тема усилий, физической активности и взаимодействия тела с окружающим миром через абсурдное и ироничное изображение теннисного корта, на котором присутствуют два спортсмена. Фигуры атлетов, выполненные с вниманием к деталям, подчеркивают физическое напряжение и сосредоточенность, но в то же время сама ситуация — игра в теннис, лишенная движения и динамики — вызывает вопросы о смысле усилий и стремлений. Отсутствие реального движения делает картину странной и парадоксальной: теннисный корт, как место, символизирующее соревнование и борьбу, в данном контексте превращается в пространство застывшей активности. Спортивное движение в их интерпретации становится метафорой бессмысленного усилия, где тело, несмотря на всю свою физическую силу и напряжение, не достигает желаемого результата.

Таким образом, Short Story продолжает традицию использования спорта в искусстве как инструмента для размышлений о человеческой природе и социальной динамике. Эльмгрин и Драгсет демонстрируют, как спорт может быть переосмыслен не только как физическая активность, но и как культурный феномен, неизменно присутствующий в нашей жизни.